Dieser Post ist die Übersetzung eines Blogposts von Ugo Bardi auf seinem Blog Seneca Effect. Er erscheint mit freundlicher Genehmigung von Ugo Bardi.

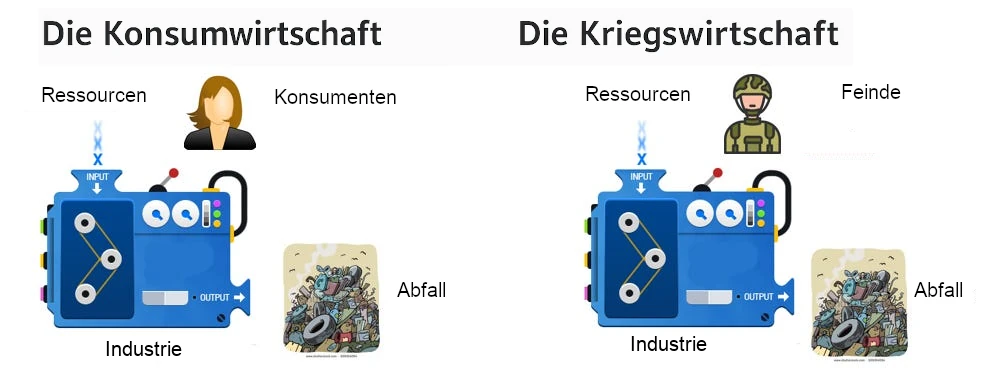

In der Konsumwirtschaft werden Ressourcen von der Industrie in Konsumgüter verwandelt und anschließend von den Konsumenten in Abfall. In der Kriegswirtschaft verwandelt die Industrie Ressourcen in Kriegsausrüstung – und der Feind übernimmt es, sie in Abfall zu verwandeln. Abgesehen von einer kleinen Rollenverschiebung der beteiligten Akteure ist der Mechanismus derselbe.

Unter italienischen Bauern kursiert eine alte Geschichte: Nach dem Tod muss man als Geist auf der Erde verweilen, um all die Brotkrumen einzusammeln, die man versehentlich zu Boden fallen ließ. Erst wenn man jede einzelne davon zurückgeholt hat, darf man ins Paradies aufsteigen.

Man bedenke, wie anders unsere heutige Weltsicht ist. Es gibt noch alte Bauern, die die “Konsumgesellschaft” betrachten und nur mit dem Kopf schütteln. In unserer Zeit gilt Verschwendung als Tugend, während Sparsamkeit als Sünde erscheint. Wie konnte es so weit kommen?

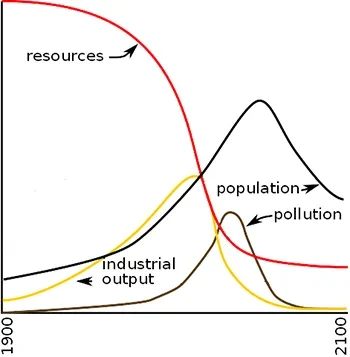

Alles, was existiert, hat einen Grund zu existieren – das gilt auch für die Konsumgesellschaft. Sie war ein flüchtiger Moment des Überflusses, und wir werden erleben, wie sie bald verschwindet. Schon 1972 wurde das durch die Berechnungen von „Die Grenzen des Wachstums“ deutlich. Wir befinden uns bereits auf dem Abstieg der Seneca-Klippe, und niemand hat behauptet, dass dieser schmerzfrei wäre.

Doch niemand hätte sich vorstellen können, dass dieser Abstieg von einem Ausbruch des Kriegstaumels begleitet wird, wie wir ihn heute sehen. Warum das? Leider ist es völlig normal. Konsumwirtschaften sind in der Geschichte selten; Kriegswirtschaften sind die Regel. Am Ende dieses Beitrags diskutiere ich das Beispiel des Römischen Reiches und wie es auf einen Weg der extremen Militarisierung geriet – unmittelbar vor seinem Zusammenbruch. Es ist bekannt, dass die meisten Imperien an einer Überfinanzierung ihrer Militärs zugrunde gehen. So geschah es mit der Sowjetunion, und wir befinden uns auf demselben Weg.

Aber welcher Mechanismus führt eine Gesellschaft dazu, ihre Bürger zu verarmen, um eine gewaltige Militärmaschinerie zu errichten, von der jeder weiß, dass sie nutzlos ist? Ein Punkt ist, dass eine militarisierte Wirtschaft sich im Grunde nicht von einer konsumorientierten Wirtschaft unterscheidet. Letztlich sind Volkswirtschaften Maschinen, die Ressourcen in Abfall umwandeln. Unter bestimmten Bedingungen kann die Aufgabe, die von der Industrie produzierten Güter zu „konsumieren“ (also zu zerstören), vom Feind genauso gut übernommen werden wie von den Bürgern.

Um zu erklären, wie sich Kriegswirtschaften aus Konsumgesellschaften entwickeln, blicken wir auf den großen Pionier der Ökonomie: Adam Smith. In seinem Werk Der Wohlstand der Nationen schrieb er: „Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers oder Bäckers erwarten wir unser Abendessen, sondern von ihrer Rücksicht auf ihr eigenes Interesse.“ Diese Idee bildet noch heute das Fundament der modernen Wirtschaft, die durch monetäre Transaktionen auf dem sogenannten „Markt“ geregelt sein soll.

Wie alle theoretischen Konzepte ist auch das des freien Marktes eine Abstraktion. Es kann unter bestimmten Umständen funktionieren, ist aber keineswegs universell. Es wird als feines Regulationsinstrument betrachtet, wo Anbieter und Käufer über gewisse Entscheidungsfreiheiten verfügen. Doch manchmal existiert ein „freier Markt“ nicht – oder er funktioniert nicht.

Stellen wir uns vor, der von Adam Smith beschriebene Metzger stellt fest, dass das Fleischangebot durch Überweidung der Weiden zurückgegangen ist. Der Marktmechanismus lässt die Preise steigen, wodurch ein Großteil der Kunden aus dem Konsum ausgeschlossen wird. Ohne ausreichende Nachfrage könnte die gesamte Fleischindustrie bankrottgehen.

In diesem Moment denkt sich der Metzger einen Trick aus, um sein Geschäft am Laufen zu halten. Die Kunden kann man nicht bestechen – das wäre sinnlos. Aber Regierungsbeamte sehr wohl. Also bringt der Metzger ein paar saftige Steaks zu seinen Freunden in der Regierung. Bald darauf ruft die Regierung den militärischen Notstand aus. Alles verfügbare Fleisch wird vom Staat aufgekauft und zur Versorgung der Soldaten verwendet. Niemanden kümmert es, ob die Soldaten verdorbenes Fleisch zum Wucherpreis erhalten. Die Bürger essen dann Brokkoli oder Karotten – wenn sie Glück haben. Der Notstand rechtfertigt alles.

Eine schöne Geschichte – aber ersetzt man den „Metzger“ durch die „Autoindustrie“, erkennt man, dass genau das heute in Europa passiert. Die europäische Industrie kann keine bezahlbaren und konkurrenzfähigen Autos mehr für den Weltmarkt produzieren. Also sollen die EU-Bürger zu Fuß gehen, während die Regierung die Industrie für die Umstellung auf Panzer, Flugzeuge, Drohnen usw. bezahlt. Werden europäische Panzer wettbewerbsfähiger sein als europäische Autos? Vermutlich nicht. Aber das spielt keine große Rolle – Panzer sollen nicht verkauft, sondern auf dem Schlachtfeld zerstört werden. Aus Sicht der Rüstungsindustrie bringt der Verlust eines Krieges mehr Gewinn als sein Sieg. Andere Sektoren der europäischen Industrie durchlaufen gerade denselben Wandel.

Es ist die unglaublich schnelle Kehrtwende der EU-Kommission. Innerhalb weniger Monate verwandelte sie sich von einer selbsternannten aufgeklärten Elite, die den Planeten retten wollte, in eine Gruppe von Kriegstreibern, die die europäischen Bürger verarmen, um eine riesige Militärmaschinerie aufzubauen. Und nun sehen plötzlich alle im Krieg das einzige Ziel, die einzige Lösung, die einzige Aufgabe, die Regierungen haben sollten.

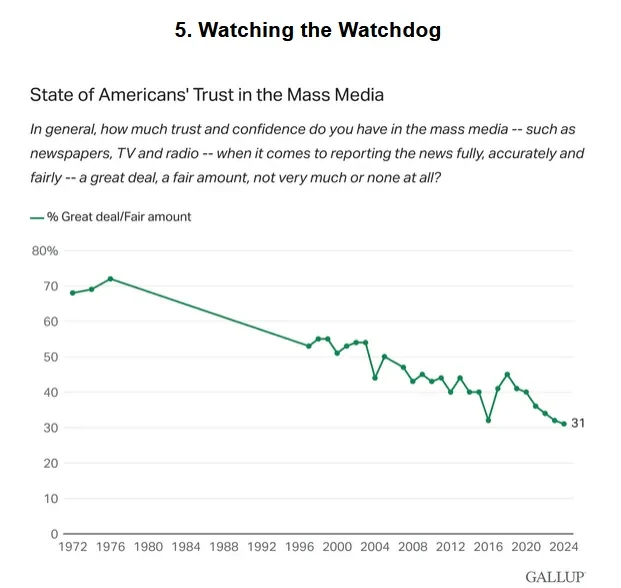

Ist das unvermeidlich? Nicht, solange die Menschen nicht mehr an die Propaganda ihrer Regierung glauben. Doch ihr Vertrauen schwindet – wie es vor einem Zusammenbruch sein sollte.

Wir alle wissen, dass sich die Geschichte reimt. Es scheint ein Gesetz zu sein, dass es nicht reicht, wenn eine Regierung das Vertrauen der Bevölkerung verliert, um in der Versenkung zu verschwinden. Alle Imperien müssen sich erst selbst in den Ruin treiben, bevor sie untergehen. Das ist keine Verschwörungstheorie – es ist das Ergebnis wirtschaftlicher Kräfte, erzeugt von Menschen, die handeln, um ihren Profit zu maximieren. Kein Wunder, dass es uns gerade jetzt passiert.

Schauen wir uns nun einige Details des historischen Beispiels des Römischen Reichs an. Wenn wir Glück haben, folgen wir demselben Weg und überleben die Krise (zumindest ein Teil von uns), um in ein neues Mittelalter überzugehen. Doch vergessen wir nicht: So grausam die römischen Kaiser auch waren – sie hatten keine Atomwaffen. Wir schon.

Die Militarisierung der Wirtschaft: Der Fall des Römischen Reiches

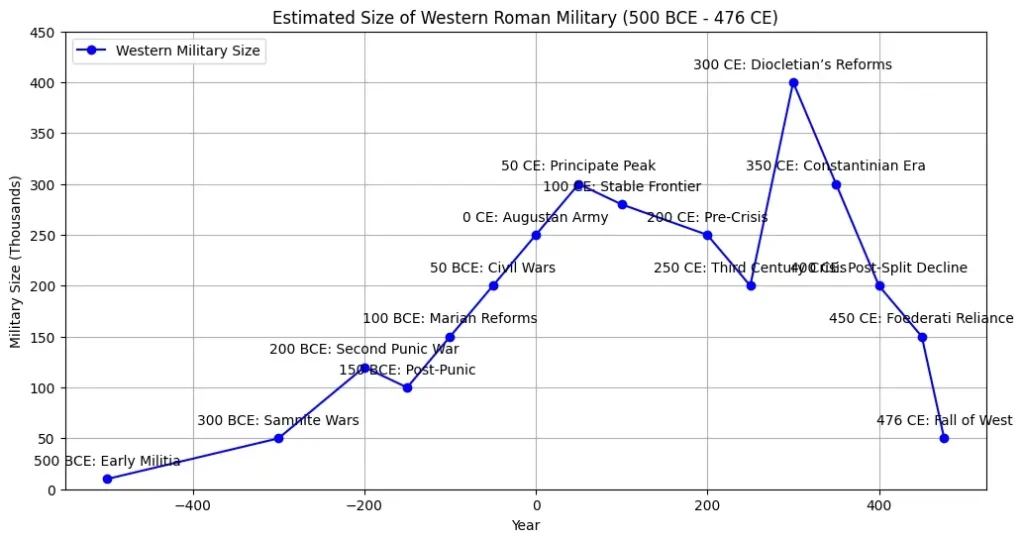

Die römische Armee erreichte ihre größte Stärke unter Kaiser Diokletian (oben), etwa um 300 n. Chr. Trotzdem konnte sie den Untergang des Reichs nicht verhindern.

Eines der wenigen historischen Beispiele, das man mit unserer Konsumgesellschaft vergleichen kann, ist die römische Gesellschaft der späten Republik und der frühen Kaiserzeit. Natürlich konnten sich die Römer keine billigen Waren aus China importieren, keine McMansions bauen und nicht in den Urlaub fliegen wie wir. Aber sie genossen einen gewissen Wohlstand, der zu einer Gesellschaft führte, in der erwartet wurde, dass der Staat für Nahrung und Unterhaltung sorgt. Der Staat ermutigte sie zum Konsum – zumindest im Rahmen der damaligen Möglichkeiten.

Fassen wir die Geschichte kurz zusammen. Das Geheimnis des römischen Erfolgs war, dass sie Gold in Legionen umwandeln konnten. Mit dem Gold aus den spanischen Minen bauten sie eine gewaltige Militärmaschinerie auf und eroberten weite Gebiete Westeuropas und des Mittelmeerraums. Das brachte ihnen Reichtum in Form von weiterem Gold und Energie in Form von Sklaven.

Einige Jahrhunderte lang – während der goldenen Jahre der Republik und später des Kaiserreichs – lebten die Römer von einer Raubwirtschaft, gestützt auf militärische Macht, doch es war keine Militarisierung der gesamten Wirtschaft. Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung diente in den Legionen, während die Wirtschaft auf Sklavenarbeit basierte und von einer reichen Elite kontrolliert wurde. Die freien römischen Bürger konnten ohne Arbeit überleben, indem sie sich als Klienten reicher Patrone versorgen ließen, die ihnen täglich eine „sportula“ gaben – eine Tasche mit Essen, vielleicht ein paar Kupfermünzen und anderen Dingen. Reiche Männer auf politischem Kurs verwöhnten Bürger mit panem et circenses – Brot und Spiele. Nicht, dass die Bürger keine sinnvolle Arbeit finden konnten – aber für viele war das Leben nicht unähnlich dem heutiger Bürokraten: Sie produzierten nichts Nützliches, erhielten aber ihre sportula als Gehalt. Etwa wie Universitätsprofessoren.

Warum speisten die Reichen die Armen? Nicht aus Mitgefühl. Das römische politische System war zwar theoretisch demokratisch, aber wie heute konnten die Menschen nur Kandidaten wählen, die von den Mächtigen geduldet wurden. Es war ein Wettbewerb unter Reichen: „Sieh her, ich kann mehr Arme ernähren als du!“ – nicht unähnlich heutigen populistischen Politikern.

Im Laufe der Zeit durchlief das römische Reich seinen Zyklus aus Wachstum und Niedergang. Mit der Erschöpfung der spanischen Goldminen verlor die Armee ihre frühere Macht. Die Legionen wurden mit Ausländern besetzt – mit Menschen, die für einen Hungerlohn bereit waren, sich auf entfernten Schlachtfeldern aufschlitzen zu lassen. Die späten römischen Truppen wurden Bucellarii genannt – Keksesser –, was zeigte, dass sie für Nahrung kämpften. Die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln nahm ab – und damit auch die Bevölkerung. Es war ein langsamer Prozess über mehrere Jahrhunderte, aber das Ergebnis war klar: Die letzten Gladiatorenspiele fanden 404 n. Chr. statt. Die Getreidelieferungen aus Afrika endeten mit der Plünderung Roms durch die Vandalen im Jahr 455. Und dann kam die Dunkelheit.

Trotz des Verfalls seit dem 3. Jahrhundert wuchs die Armee weiter und erreichte ihre größte Größe im frühen 4. Jahrhundert. Gleichzeitig investierte der Staat enorme Summen in Grenzbefestigungen gegen die Barbaren. Das Reich wurde zu einer riesigen Militärmaschine, die Steuern in Legionen verwandelte.

Die Spätzeit des Reiches brachte keine Literatur, keine Kunst, keine großen Gebäude mehr hervor – nur riesige, letztlich verlassene Festungen. Dann rutschte alles die Seneca-Klippe hinab.

Die Lösung des Reiches, sein Militär zu vergrößern, wurde zum noch größeren Problem. Es konnte sich nur selbst zerstören – und ins Mittelalter übergehen, das so weit von einer Konsumgesellschaft entfernt war wie nur möglich.

Wird uns dasselbe Schicksal ereilen?

Dieser Post ist die Übersetzung eines Blogposts von Ugo Bardi auf seinem Blog Seneca Effect. Er erscheint mit freundlicher Genehmigung von Ugo Bardi. Wenn es Euch gefällt, könnt ihr ihm hier einen Kaffee kaufen.

Einige Meldungen aus dem aktuellen Tagesgeschehen:

“Panzerstahl, wie er unter anderem für die Produktion des Leopard-2-Panzers benötigt wird, ist rar. Der Stahlkonzern Salzgitter hat nun die Zulassung für die Lieferung des Sicherheitsstahls SECURE 500® erhalten. Damit reagiere man auf den steigenden Bedarf im Sicherheits- und Verteidigungssektor, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns .” Spiegel

“Neben Salzgitter will auch die Dillinger Hütte im Saarland künftig Panzerstahl produzieren. Das Unternehmen besitzt bereits eine Lizenz und verhandelt derzeit mit Herstellern.” Spiegel

Und aus dem Newsletter von Orlov:

“Deutschland – ein kränkelnder Industriegigant

Bis vor kurzem konnte Deutschland noch stolz auf seine industrielle Stärke sein, doch nun verliert seine Industrie rapide an Wettbewerbsfähigkeit. Indem die Deutschen russisches Gas und andere wichtige Importe ablehnten und die EU-Sanktionen gegen Russland bejubelten, ruinierten sie faktisch ihre Wirtschaft. China hat Deutschland als weltweit größten Automobilhersteller weitgehend abgelöst. Die deutsche Chemieindustrie steht aufgrund der hohen Erdgaspreise vor dem Stillstand.

FAZ:

Rheinmetall ist an Übernahme eines VW-Werks interessiert. Der Düsseldorfer Konzern erwägt, ein VW-Werk für die Herstellung von Militärfahrzeugen zu übernehmen. Das Interesse der Rüstungsindustrie an frei werdender Kapazität der krisengeplagten Automobilbranche wird konkreter. Am Freitag hat eine Delegation des Rüstungskonzerns Rheinmetall den Osnabrücker Standort des Volkswagen-Konzerns besucht. …Der Vorstandsvorsitzende Papperger hatte den VW-Standort Osnabrück schon Mitte März als „sehr geeignet“ für die Rüstungsproduktion bezeichnet. FAZ.

Und was ist ihr Backupplan? Wir beraten Sie gerne.